开篇 ▎昌耀未刊稿(二题)

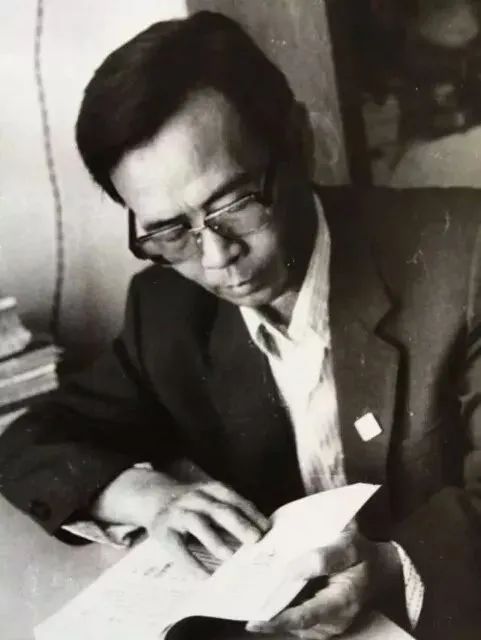

昌耀未刊稿(二题)

昌 耀

在理发店的一次历险

(题目为编辑所加)

下面,我要讲到的事件,我至今印象深刻,让我隐隐感到人性的卑怯与无能,以为可比之于一次历险。

是在那样的一个午后,我坐在一间美发厅的软座椅,等待一位女理发师对我例行的理发。那时她在店堂一隅抽空进餐,示意我坐等片刻。我坐到了那个老位置,面带几分悠然,对着墙围一带环形玻璃明镜观赏,镜中交互折射出的室内外图景层次无穷,有一种可资品味的魔幻效果。而且,可以让我背对背,脚不旋踵就可以欣赏到一些我喜欢的美貌面孔。

这是一家颇具规模的店堂。我的两侧一字儿排开各摆有四五张理发座椅。

此刻座无虚席,理发师们围着自己的主顾各司其职。我的左侧,是一位染发的老年妇女,满头缀着的红绿发卡像是在山包插满花朵。我的右侧是一位稚气的青年人(这正是我所要讲到的主角),他的理发师是一位微胖的姑娘。我已听了一会儿他们主客之间饶有兴味的对话。此刻,她已挂好吹风机(具),让青年人自己对着镜子认可一下她已再三为之修饰的发式。姑娘说:“小孩儿,你就不懂,现今去当兵留这样的发式照相最合适。”姑娘已经从他项颈摘下围护的白布单。“不,这倒像是去相媳妇……”年青人不乐意。“你还是一个孩子呢……”姑娘笑语之中有一丝狡黠。“不,还是寸儿头好……”“那你上别处理去……”这样一招一势的对白几让我疑心他们是姐弟。但这一次我明显地感觉到那个年青人沉不住气了。当姑娘宣布所有的工序已经完毕,转过身去招呼下一位顾客时,灵魂的历险已正式开始了。

我是卑怯的吗?抑或我是出于无能?或者,同在一室的我们,大家是卑怯的吗?抑或我们大家是出于同样的无能?

我的确是处于一个非常危险的位置。或者,换一个角度说,——又是一个非常有利于排解危险的位置。

但是,当我在姑娘转身去招呼下一位顾客,那年青人赌气从工作台面取过来一把剪子时,我并不以为他会拿威胁当真。不,没有一个以为他会当真。

于是,他对着自己梳整一新的头发疯狂地铰开了。——这个声称“要去当兵”的年青人,他,先是微笑着,一手握剪,一手拈起额前一绺头发丝朝着镜中微笑着。他看到人们对他只装作漫不经心,或顾左右而言它,只有少数表示惊愕的脸。但无人阻止(或许他还看出了一种恶意的鼓励)。他不能等待了。我的眼睛闪烁了一下。我看到他抄起的剪子只“咔嚓”一声就将额前的那绺头发铰了下来,扔在一边。终于无可救药了。他仍旧微笑着朝镜中凝视,是一种傻笑。他仍是期待着。但仍是一片沉默。那时,我是否已感到卑怯或无能?我从那位愤激不已坐到一边的姑娘那里听到抛出的一句话:“让他去!”

于是,那年青人收敛了笑容,操着利剪,朝着自己的发丝一路摧残下去。我听到了他发狠的喘息声。而在那尚不得解恨的片刻,他撂下剪子,顺手从工作台面拾起一把崭新的剃刀。

灵魂的历险这才是正式的开始了。

果然,他因激动显出笨拙的双手打开刀的手柄,将刃口架在额头,对着已铰得参差不齐的发茬齐根部削去。第一刀是艰涩的。我屏住声息,听到从那干燥的头皮底下发出的削刮之声。这很痛苦。然后是第二刀。

这种刺激让我也感痛苦,但是,我已记不清自己何以没有逃出去。也想不起我的理发师何以迟迟不来。看来,我们都是卑怯的,且无能。

下面要叙说的部分就简单的(得)多了。

下面我要讲到的事件,或许仅是出于我的率性或无解,但是,我至今印象深刻,以为可比之于一次人性的历险,或者还有我迄今并未体悟到的意义。

已吃完午餐,准备替我理发时,我请她无论如何先过去劝说那个小伙子,代他完成那未竟之业。

一场危机果然是如此结束。当人们哄着取走他的刀子,我看见那青年的眼泪在眼角滚动,终于掉落下来。而天空重又晴朗如初。我们同时感受到了轻松,道理很简单,因为:人啊,你终于拯救了别人,也同时拯救了自己。

1996.10.4

中国今日诗坛在行进中

——答广州《看世界》杂志征问

以为诗人个个梦笔生花,诗坛遍是珠玑的观点,如果不是出于有意苛求,至少是一种误解。于是有了种种说法。其一是“诗歌之死”(或谓“诗将亡”)。老实说,这样的观念我还从来没有生发过。这种相当流行的说法(当作笑话传布)或是出于一些人的好心,但并不真切,听起来也怪诞离奇。我不喜欢这样的言说。我固执地以为,这种一再地“指指戳戳”,已经造成了对新诗“先入为主”的成见。甚者至于“诋毁”,即便用心再好,“诋毁可销骨”,值得人深思。

这样说或许有点沉重?

那么还是回到问题本身。诗人当然应该死(每天都在成批地死)。但诗肯定不是会死。这犹如说,“地球失去任何一个人都会照样转动”。这是事实。准此,我们不妨极而言之:诗与时间、运动长存,沛然于宇宙、人间,不会先于人类的灭绝而灭绝。

但我并不否认诗有兴衰,其原因可能有多种,我不能备述。我只想说明,一代诗的振兴,必与时代风俗民情、世风时尚大有关涉。古人于此早有论述,我个人深以为可信。如谓“时运交移,质文代变”(《文心雕龙》),“王者之迹熄而《诗》亡”(《孟子·离娄下》),“《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也”(《史记·太史公自序》)。请注意“发愤之所为作”。诗只能发于内心并诉诸内心。我还是要重申我的观点:在一个精神整体向上的年代,一个以争取社会公正、消除贫穷疾苦作为全体共同理想,并身体力行的社会(或者说,此一有影响力的社会阶层),即便物质匮乏,仍可能有诗的兴隆。因为诗必须植根于一种大善、大美、大德。这也就是诗之谓了。所谓诗,有时候它仅是一句发人深省、涵容丰富、令人感奋的普通言语,如古巴领袖菲德尔·卡斯特罗答美国《时代》周刊记者问之一“共产主义错在什么地方?”他答道:“错在没有更早消灭资本主义。”(载1995年3月16日《参考消息》)机智而沉重,这是一种大人道主义精神。我曾说过,“艺术必将回到精神,而精神就是诗人,就是艺术家”。可见,单纯地对诗人指责无补于事。从诗人本身而言,若非志大才疏,当他们已自叹无能“兼善天下”,那么,即便自沉于唯美的营造也可看作是一种“独善其身”的选择了。有几位“新生代”诗人的作品正是如此让我感觉到阅读的快意。再者,存在的另一种情况则可能是:“天下不治,请陈佹诗。”(《荀子》)古今诗坛人心异同似乎没有发生过多大变化。不是吗?所见一切仿佛仍如昨日。

那么,不必担心诗没有读者。诗人原本就是社会的一分子,并是“时代的感受器”。以其真性情、真才识与独有的艺术魅力,必得与人沟通并获认可。因此,所谓“写诗的多过读诗的”,既不准确,也不公允。试问:可有谁曾诘而难之曰——“是写文章的人多还是读文章的人多”?写诗与写文章都是抒情言志的一种方式,可繁可简,可粗可精。有可写则写,决不因读文章的人少而不写。反之,也不因读文章的人多而滥写。故也不必独对诗人谈惊惶之问。写诗的人多,是一种好现象。记得50年代,青年朋友之间常以题赠诗章(写诗)为高尚事。今日更有何理由为之惭愧?

重要的是识别诗人怎样的诗作更有价值。

就我个人而言,我虽推崇诗,但也仅能做到有选择地读一点个人以为更有价值的诗。我偏爱鲁迅《野草》这样的诗作。是“民族的精神火炬”这种意义上的诗作。可惜这样的诗作即便就世界范围而言,也仅属于凤毛麟角。因此,无论何时对于诗坛成果都不宜有太高期望,而应多一点耐心与理解。

这样,要说到下一个题目了。“在今日中国,诗占据的位置”。我一贯孤陋寡闻,对此尚无剀切判断。但较之所称的“反观中国诗坛,如同静静的顿河般不起波澜”,我倒立刻联想起了大约同是一本苏联小说的书名——《地下省委在行动中》,我想以此说明我凭直觉感受到的中国新诗坛可能的变化,我仿佛嗅到了一点儿这样的气息:中国新诗创作可能正在休整、完善自己,让诗的触角向社会深层更贴近一些,汲取主题、灵感,更自觉地将自己的精神产品,推向“民族精神的火炬”这一崇高规范。

1997.1.22

青公网安备63010402000682号

青公网安备63010402000682号