【乐都文艺】灯会神舞耀千年 青绣角弓续新篇——乐都作协非遗采风纪实

为深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述,推动乐都区非物质文化遗产传承与发展,8月8日,乐都区文学艺术界联合会、区作家协会联合区文化馆组织开展“乐都非遗采风”活动。区文联主席李积霖、区作协主席李永新带队,20多名作家深入非遗传承一线,通过实地走访、交流学习,触摸文化根脉,汲取创作养分,切实将“文艺为人民服务”的宗旨落实到实践中。

此次采风以“挖掘非遗文化,赋能文学创作”为主题,辗转乐都区七里店、峰堆乡、城台乡、梦圆居安置小区及北门封神舞传习所五大非遗传承地,覆盖传统灯俗、刺绣工艺、牛角弓制作、民俗舞蹈四大类非遗项目,全方位感受乐都非遗的历史厚度、文化深度与时代温度。

采风团抵达国家非遗项目“七里店黄河灯会”传习所,非遗传承人赵世荣结合《元宵节九曲黄河灯俗》专题片,为成员们展开讲述:这项起源于明末的传统灯会,已有五百余年历史,最初为纪念天、地、人三官而设;灯场设计暗合“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦成九宫”的道家思想;方灯色彩由内向外渐变为黄、红、绿,远观如盛放的莲花;更承载着村民祈福纳祥的民俗心理,九大灯区分别象征福、禄、寿、喜、富、安、康、祥、顺等美好愿景。灯影摇曳间,成员们仿佛穿越时空,触摸到古人“敬天法祖”的精神脉络。

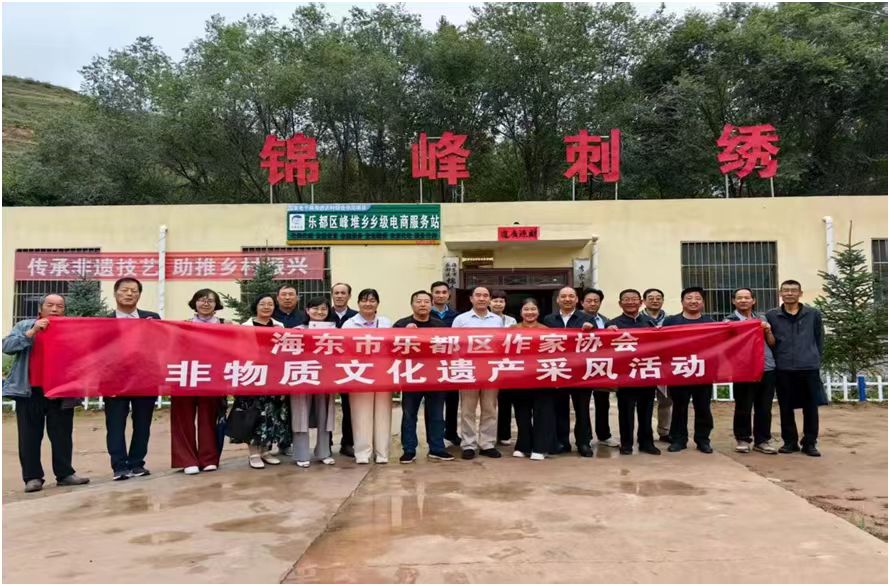

采风团来到峰堆乡“锦峰刺绣”作坊。非遗传承人周彦以质朴的语言分享了自己的创业历程:从农村妇女到非遗传承人,她凭借对刺绣的热爱与坚韧,将传统技艺与现代市场需求结合,不仅传承了“针脚密、配色雅”的锦峰绣法,更带动乡邻就业增收。作家、诗人们被她“不等不靠、敢闯敢拼”的精神深深触动,纷纷表示要用手中的笔记录下这份“泥土里的奋斗”。

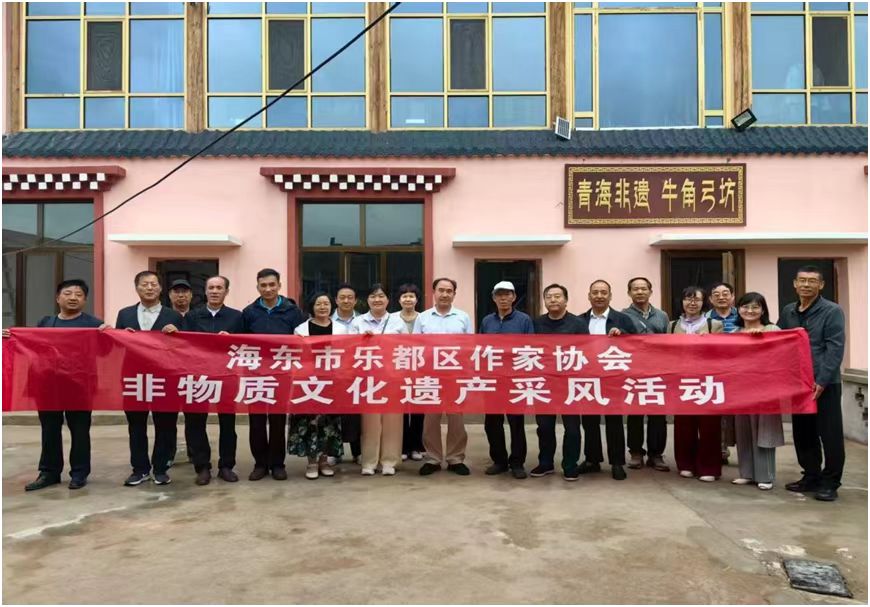

采风团冒雨赶赴城台乡河东村“青海非遗,牛角弓坊”。在牛角弓展厅,传承人马国财详细讲解了弓箭制作的材料选取(牛角、竹片、鱼鳔胶等)、加工工序(选料、打磨、弯曲定型等),并现场演示拉弓技巧。作家、诗人们亲手试拉传统牛角弓,感受“百步穿杨”的力量与匠心。通过影像资料,大家更深入了解到:牛角弓制造需历经36道工序、耗时月余,既是藏族传统狩猎文化的缩影,更是冷兵器时代的工艺巅峰。尽管现代工业冲击下传承不易,但马国财仍坚持“以匠人之心守文化之根”,让古老技艺在新时代焕发新生。

采风团走进梦圆居安置小区“芦盛青绣工坊”。这里,绣娘们正飞针走线,绣品题材涵盖菊梅竹兰、猫狗鸟鱼、象背云鼓、柳湾彩陶等传统元素,更有江南双面刺绣团扇等创新之作。非遗传承人王兴安介绍:“依托对口支援优势,我们融入‘苏绣’的细腻针法,既保留本土绣风的质朴,又提升作品的精致度。目前工坊日均带动30名绣娘就业,订单高峰时可达200人,真正实现了‘指尖技艺’转化为‘指尖经济’。”作家、诗人们触摸着细密的针脚,感受着“传统+创新”的活力,更深刻体会到“文艺赋能乡村振兴”的现实意义。

采风团来到“北门封神舞传习所”。传承人张生年带领团队表演了“竹马子”——十余种神话珍禽异兽(红马、白马等)活灵活现,再现了“封神”故事中的奇幻场景。他坦言,因“费时多、耗财高”,封神舞的传承现状“喜忧参半”:年轻群体参与度不足、演出市场有限,但团队始终未放弃——“我们要让封神舞‘活’在当下,成为乐都文化的亮丽名片。”

活动中,区作协主席李永新、区文联主席李积霖分别作总结讲话,为作家、诗人们的创作指明方向。

李永新强调:一是提高政治站位。文艺工作者需牢记习近平总书记“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针,所有创作必须扎根人民、服务大局;二是立足文学本位。文学源于生活、高于生活,本次采风正是“深扎”生活的实践,作家、诗人要以“接地气”的笔触,记录乐都在改革发展中的奋斗故事与精神风貌;三是体现社会地位。作家、诗人的地位源于作品的认可,要坚持“板凳甘坐十年冷”,以精品力作赢得人民与社会尊重。

李积霖指出:本次活动是成功的文化实践,既促进了作家间的交流互鉴,更点燃了大家的创作热情。他呼吁作家“问渠那得清如许,为有源头活水来”,以生活为“活水”,扎根基层、贴近群众,避免“无本之木、无源之水”的创作;同时鼓励大家积极参与作协活动,增强凝聚力,携手打造乐都文学的新高地。

古诗词作家谢彭更深情分享:“活动中,我想起父亲生前创作的1200多首诗曾被塞在椽梁缝中,如今重见天日。这让我更觉责任重大——我们要以正能量作品回馈社会,让文化的火种代代相传。”

作家、诗人们感言:从书斋到田野,“每一针青绣都是未写的诗,每一张牛角弓都是待讲的故事。”这是采风团成员的共同感悟。作家、诗人们表示,此次采风彻底打破了“书斋创作”的局限,让他们从“想象”回归“现实”,从“文本”触摸“活态文化”。未来,将以此次采风为起点,深入挖掘非遗背后的历史、技艺与人物故事,用文学的力量让沉默的文化符号“苏醒”,为乐都文化建设注入新的活力。

青公网安备63010402000682号

青公网安备63010402000682号